Dieser Artikel ist ein sehr persönlicher Kommentar zu unserem gerade erschienenen Buch: Die agile Schule – 10 Leitprinzipien für Schulentwicklung im Zeitalter der Digitalisierung.

Hier ist es bestellbar (aber natürlich auch über die üblichen Kanäle)

Inhaltsverzeichnis

Musterseite zum Leitprinzip: Alles Gute kommt von unten

Als ich nach dem Referendariat 2008 voller Tatendrang an das Evangelische Firstwald-Gymnasium in Mössingen wechselte – eine bewusste Entscheidung, angesichts der erlebten Offenheit im Bewerbungsgespräch und in der Gebäudegestaltung – fand ich Strukturen vor, die stark vom Schulleiter Helmut Dreher und vom Abteilungsleiter für Schulentwicklung, Friedemann Stöffler, geprägt waren: Irgendwie wirkten alle so motiviert und voller Tatendrang, so positiv und engagiert und es gab im Kollegium praktisch keine Grüppchenbildung. Wer etwas verbessern wollte, durfte fast immer einen Vorschlag machen oder die Optimierung selbst angehen.

Besuch von der Schulpreiskommission

Lange Zeit verstand ich nicht, warum diese Grundhaltungen so ausgeprägt waren, auch noch nicht, als ich bereits nach 1,5 Jahren an dieser Schule in den Bereich „Schulentwicklung“ einstieg. Ich wurde zuvor gefragt, ob ich mir das vorstellen könne. Ich war so jung, dass ich den Gehaltssprung (auf A14), der mit dieser Aufgabe verbunden war, rechtlich noch nicht mitmachen konnte. Aber das war mir egal. Es schwante mir zum ersten Mal wohl im Rahmen des Bewerbungsprozesses zum Deutschen Schulpreis 2010, was an dieser Schule gut lief. Gegenüber der Kommission, die uns besuchte, formulierte ich dann auch: „Ich kann mich als junger Kollege hier jederzeit einbringen, Ideen werden wertgeschätzt und gefördert, und es wird darauf vertraut, dass es gelingen wird.“

Kollegialer, aktivierender Führungsstil

Im Laufe der Zeit wurde mir dann bewusst, dass die Art der Führung der Schule eine Schlüsselrolle spielt(e). Diese fußte auf Grundhaltungen, die vom Schulleiter zwar theologisch begründet wurden (Martin Buber: Ich und Du), aber genauso in der modernen Management-Theorie zur agilen Führung vorkommen würden. Gemeint sind die Orientierung am Menschen, die Begegnung auf Augenhöhe nicht nur als Worthülse, das geschenkte Vertrauen, die Bereitschaft zur Delegation auch sehr bedeutsamer Aufgaben, die Betonung der Gemeinsamkeit, die Offenheit für Neues, der Mut zum Risiko und zum Ausprobieren („Prototyping“) uvm.

Es gab und gibt ein Schulleitungsteam, das mit insgesamt sechs Personen für so eine kleine Schule vergleichsweise breit aufgestellt ist; und in diesem Team saßen auch der Abteilungsleiter für Schulentwicklung, Friedemann Stöffler, und später auch ich selbst in der gleichen Rolle.

Schulentwicklung lernen

Von 2009-2014 arbeiteten dann Friedemann und ich gemeinsam und dialogisch als Schulentwickler. Ich habe in dieser Zeit sehr viel lernen dürfen, denn 2010 folgte der Schulpreis für unsere Schule für eben diesen Bereich – Schulentwicklung – und plötzlich war unsere Schule im Fokus der Öffentlichkeit und der anderen Schulen; wir hatten Hospitantinnen und Hospitanten an unserer Schule und besuchten auch selbst regelmäßig andere Schulen für Entwicklungsideen. Andere Menschen sagten uns, was bei uns gut lief, und wir lernten unsererseits viele Schulen kennen.

Auch das Projekt Abitur im eigenen Takt stand sinnbildlich für die bereits erwähnten Haltungen: Man versucht aus Idealismus eine Reform des Bildungswesens auf höchster Ebene (KMK). Die Idee ist, dass Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden können, ob sie die Kursstufe in zwei oder drei Jahren absolvieren – und die Leistungen aus drei Jahren sollen dabei anerkannt werden können. Bis heute gibt es zwar einerseits keine offizielle Genehmigung für diese Idee, aber die Reformideen zur Neuen Oberstufe, die Umsetzung freier Lernangebote (LeAs) am Firstwald, das Innovationslabor G-Flex der Deutschen Schulakademie uvm. deuten darauf hin, dass sich Elemente davon im Sinne der Schülerinnen und Schüler dennoch Bahn brechen werden.

Ich persönlich habe im Schullabor zum Projekt Abitur im eigenen Takt gelernt, was es bedeutet, intensiv mit anderen Schulen an pädagogischen Fragen zu arbeiten, was es bedeutet, deutschlandweit Vorträge zu bildungspolitischen Fragen zu halten um seine Ziele zu erreichen, wie größere bundesweite Tagungen organisiert werden und worauf es beim Projektmanagement ankommt, und auch, dass eine Aufgabe nicht immer nur Energie kostet, sondern im Gegenteil auch Energie geben kann, auch wenn sie viel Zeit in Anspruch nimmt.

Leitprinzipien der Schulentwicklung

Für unsere Hospitationsgäste stellte Friedemann Stöffler dann irgendwann einmal eine Liste von Dingen auf, die ihm in Schulentwicklungsprozessen wichtig sind. Viele von diesen Prinzipien haben es jetzt auch in die Aufzählung in unserem Buch geschafft. Ich habe mir diese Liste damals ausgedruckt und direkt neben meinen Schreibtisch gehängt, als ich die Aufgabe als Abteilungsleiter für Schulentwicklung im Jahre 2014 von Friedemann übernahm, der seinerseits danach den Ganztagesbereich an unserer Schule gestaltete. Ich spürte die Verantwortung für diese Nachfolge und es tat gut, von Friedemann zu hören, dass ich mir das erste Jahr nehmen solle, um in dieser neuen Aufgabe anzukommen.

Erste Projekte waren dann auch eher der Nachhaltigkeit gewidmet, z. B. getroffene Entscheidungen des Kollegiums neu zu durchdenken und inhaltliche Struktur aufzubauen. Aber bereits 2015 stand die Schlussklausur des Schuljahres unter dem Motto: „Werkstätten – große und kleine Baustellen angehen“, unser erstes Barcamp an der Schule. Der Einsatz dieser Methode, sicherlich kennengelernt im Twitterlehrerzimmer bzw. ganz konkret über ein EduCamp, zeigte, wie Form und Inhalt, wie die Ideen der Leitprinzipien und die konkrete Arbeitsweise ineinandergreifen können.

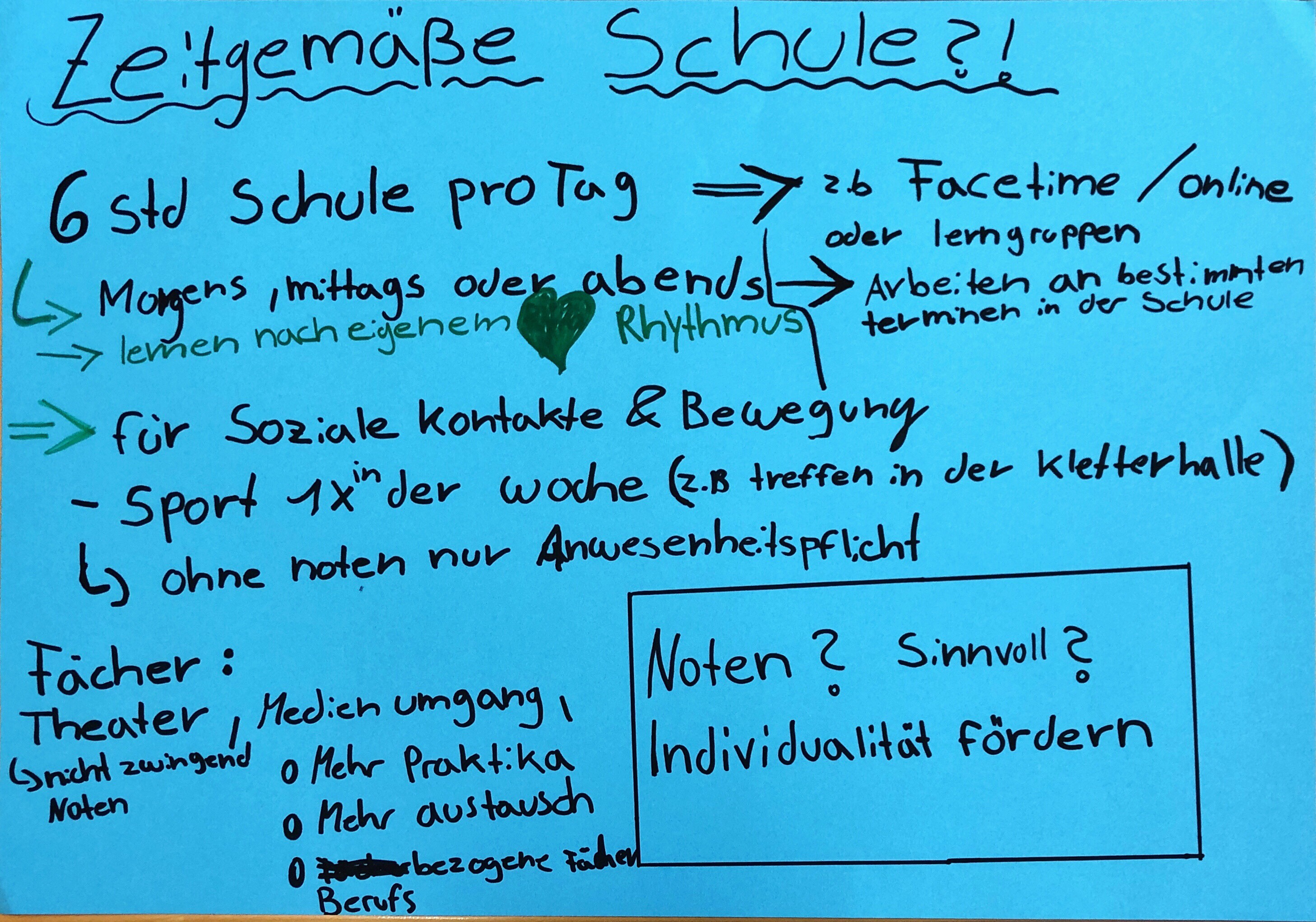

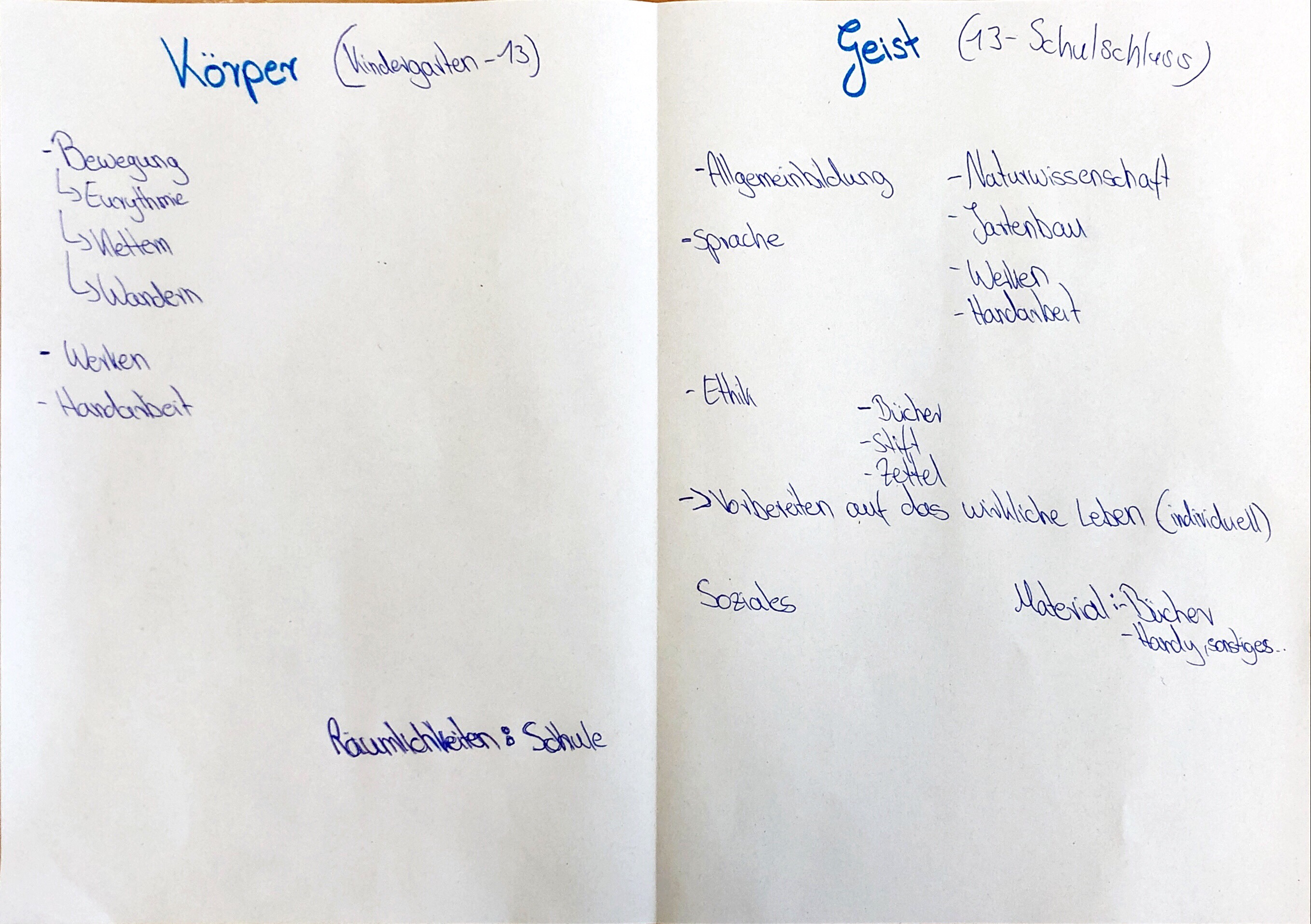

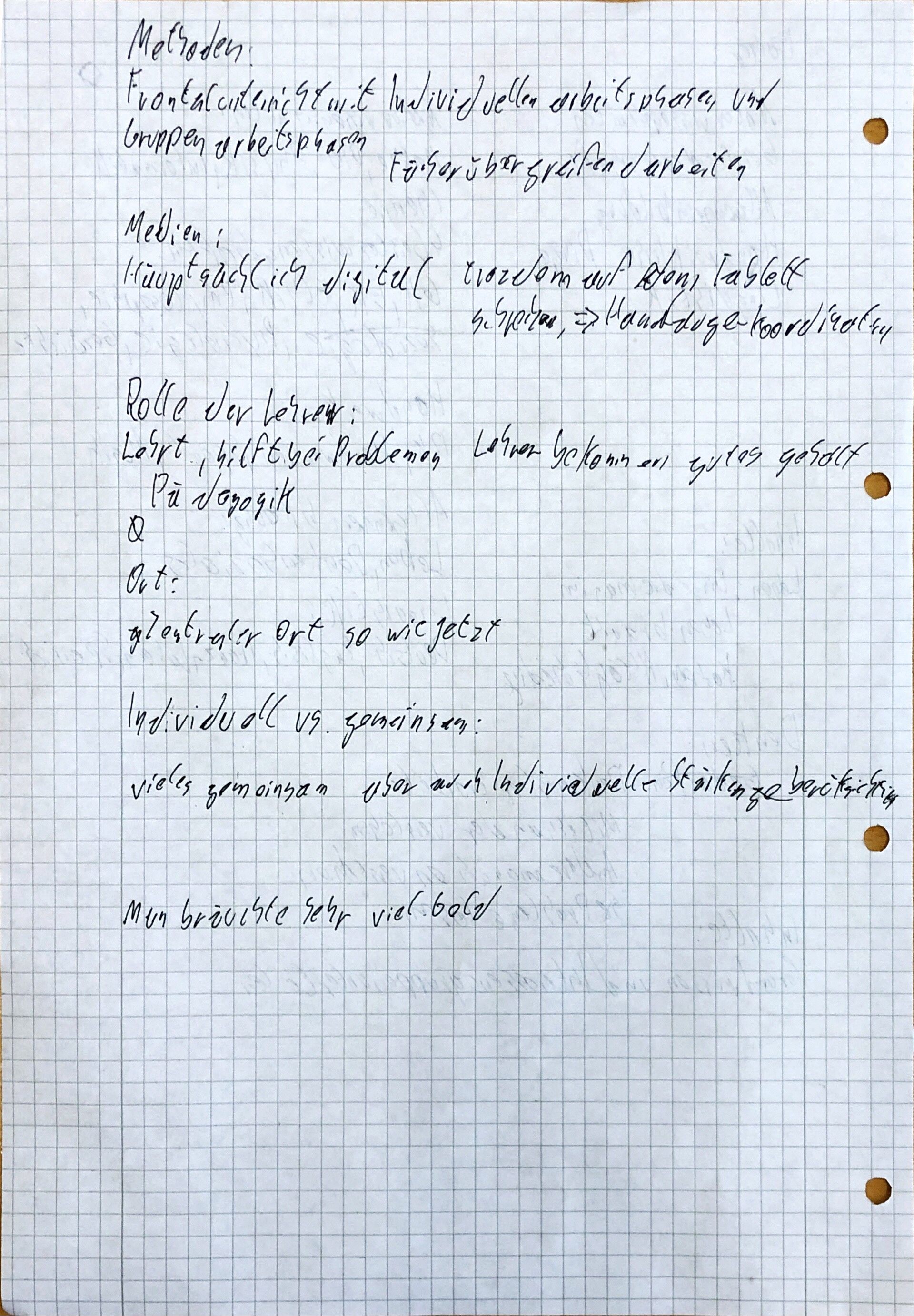

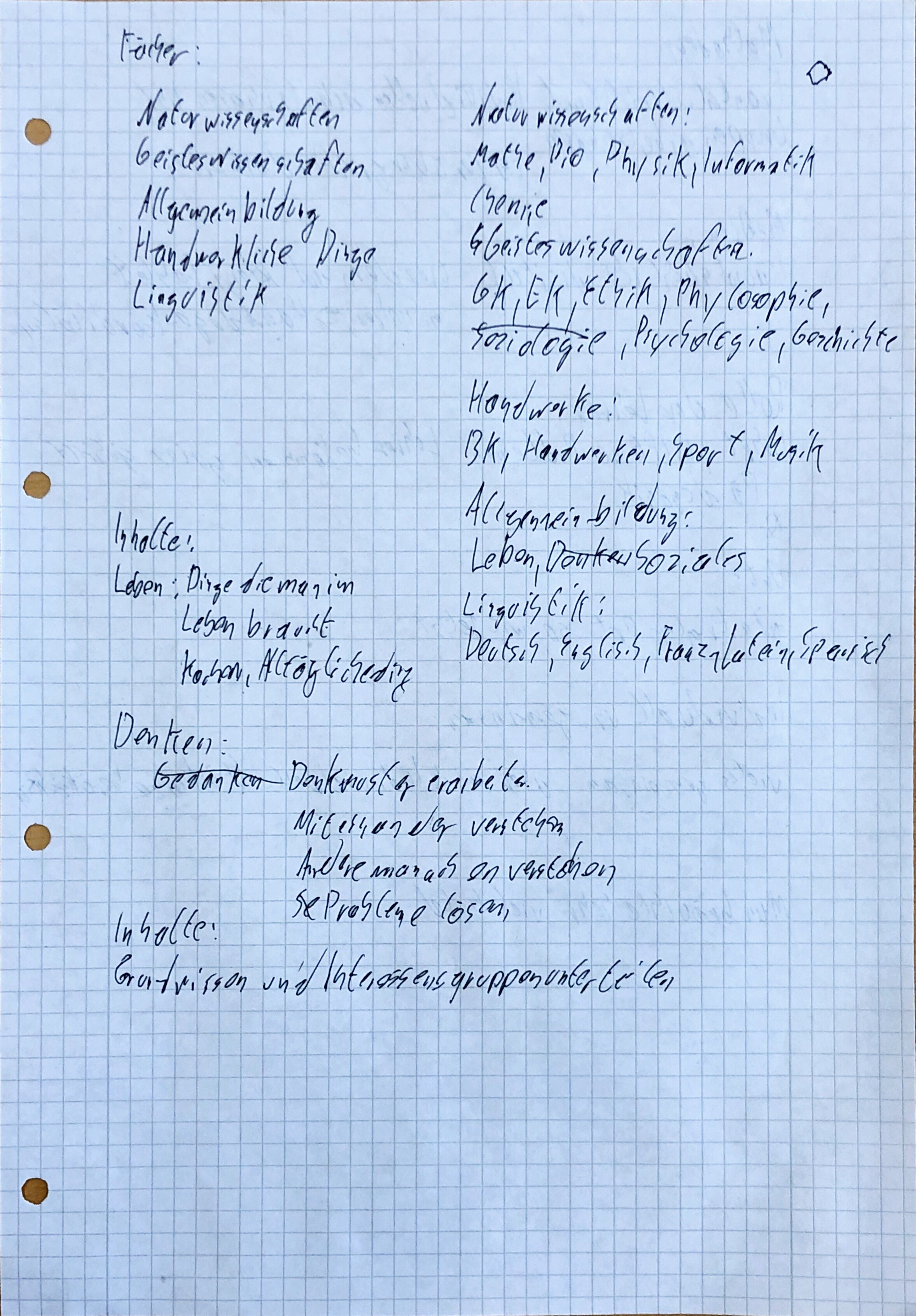

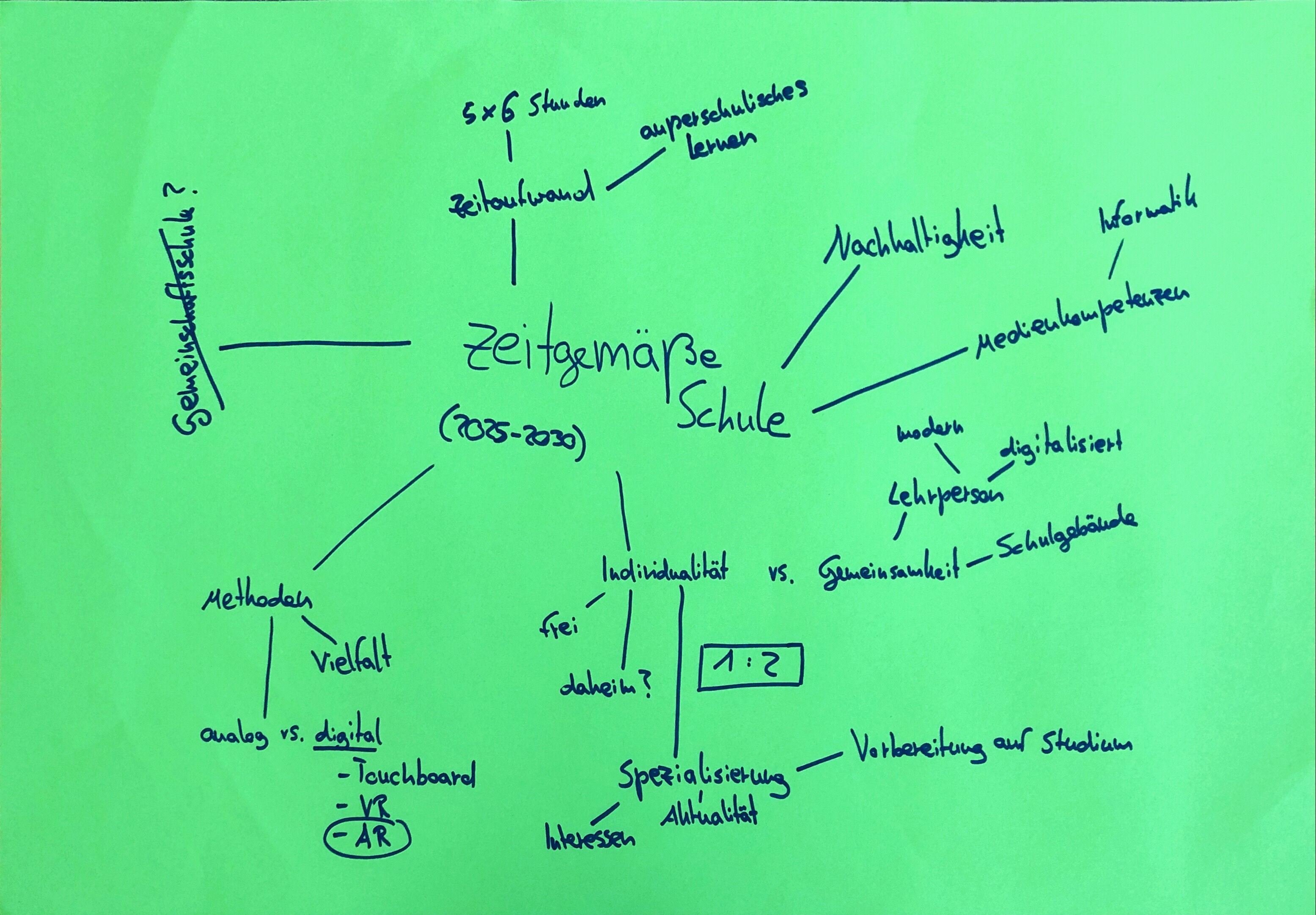

Das Projekt „Zeitgemäß Lernen“ und die Leitprinzipien

Im Jahr 2016 startete dann mit einem Kick-Off der Prozess „Zeitgemäß Lernen“, der bis heute zum Ziel hat, den Unterricht, ja die Schule insgesamt, neu und zügiger auszurichten an den Anforderungen der Gesellschaft, aber vor allem Schülerinnen und Schüler zu befähigen, diese nicht nur zu erfüllen, sondern aktiv und mündig mitzugestalten. Dieser Prozess wurde in diesem Blog ausführlich begleitet.

Und auf einmal waren sie alle in der Anwendung, diese Leitprinzipien. Ohne es zu Beginn zu merken wurde der gesamte Schulentwicklungsprozess durch sie organisiert und geprägt; ich hatte sie verinnerlicht, nein, wir hatten sie verinnerlicht: Mein Schulentwicklungspartner Michael Hirscher, der IT-Verantwortliche Philipp Reitter und das gesamte Schulleitungsteam. Schon sehr früh war so klar für uns als Schule, dass wir das Thema „Digitalisierung“ als Schulentwicklungsprozess behandeln würden, nicht als Digitalisierungsprozess. Es war undenkbar geworden, von „Tabletklassen“ zu sprechen (wir haben ja auch keine „Heftklassen“), unreflektiert teure interaktive Whiteboards anzuschaffen (wir haben bis heute kein einziges) oder auch nur diesen Weg als Schule alleine zu gehen, ohne uns mit anderen Schulen auszutauschen oder von ihnen inspirieren zu lassen.

Haben wir auch Fehler im Prozess gemacht? Aber sicher, sehr viele; vor allem haben wir die Leitprinzipien vermutlich manchmal besser nach außen als nach innen kommuniziert.

Dankbarkeit und Inspiration

Für alle diese Erfahrungen bin ich dem Firstwald-Gymnasium mit seinem Träger, seinem Schulleiter Helmut Dreher, seinem ehemaligen Schulentwickler Friedemann Stöffler und dem gesamten Kollegium in all seiner Offenheit für Veränderungen unendlich dankbar. Mit dem Buch „Die agile Schule“ liegt das Fazit dieser fruchtbaren Zusammenarbeit vor, in der Hoffnung, dass die Ideen darin vielen Schulen im deutschsprachigen Raum weiterhelfen mögen, indem sie einerseits neue Wege im Denken aufzeigen, andererseits aber vielleicht auch Reibungen hervorrufen, denn diese erzeugen ja bekanntlich immer Wärme und setzen Energie frei.

Viel Vergnügen bei der Lektüre und viel Erfolg beim Weg hin zu einer (noch) besseren Schule, die den wunderbaren Menschen, die sie besuchen (müssen) gerecht wird.

Das Regionalbüro Süd der Deutschen Schulakademie veranstaltete am 25.06.2019 in Kooperation mit der Heidelberg School of Education (HSE) eine Fortbildung zum Thema „Schule leiten, gestalten und entwickeln.“ Das Programm hier weiterhin

Das Regionalbüro Süd der Deutschen Schulakademie veranstaltete am 25.06.2019 in Kooperation mit der Heidelberg School of Education (HSE) eine Fortbildung zum Thema „Schule leiten, gestalten und entwickeln.“ Das Programm hier weiterhin

Beim einem grauenhaften Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, am 15.03.2019 kamen mindestens 50 Menschen ums Leben. Es war das schwerste Verbrechen in diesem Land seit 1943. Der Täter, ein aus Australien stammender Rechtsextremist, filmte seine Tat mithilfe einer Action-Cam und stellte das Video auf verschiedenen Plattformen online. Dazu veröffentlichte er ein 74-seitiges Manifest, das er auch an offizielle Stellen schickte.

Beim einem grauenhaften Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, am 15.03.2019 kamen mindestens 50 Menschen ums Leben. Es war das schwerste Verbrechen in diesem Land seit 1943. Der Täter, ein aus Australien stammender Rechtsextremist, filmte seine Tat mithilfe einer Action-Cam und stellte das Video auf verschiedenen Plattformen online. Dazu veröffentlichte er ein 74-seitiges Manifest, das er auch an offizielle Stellen schickte.

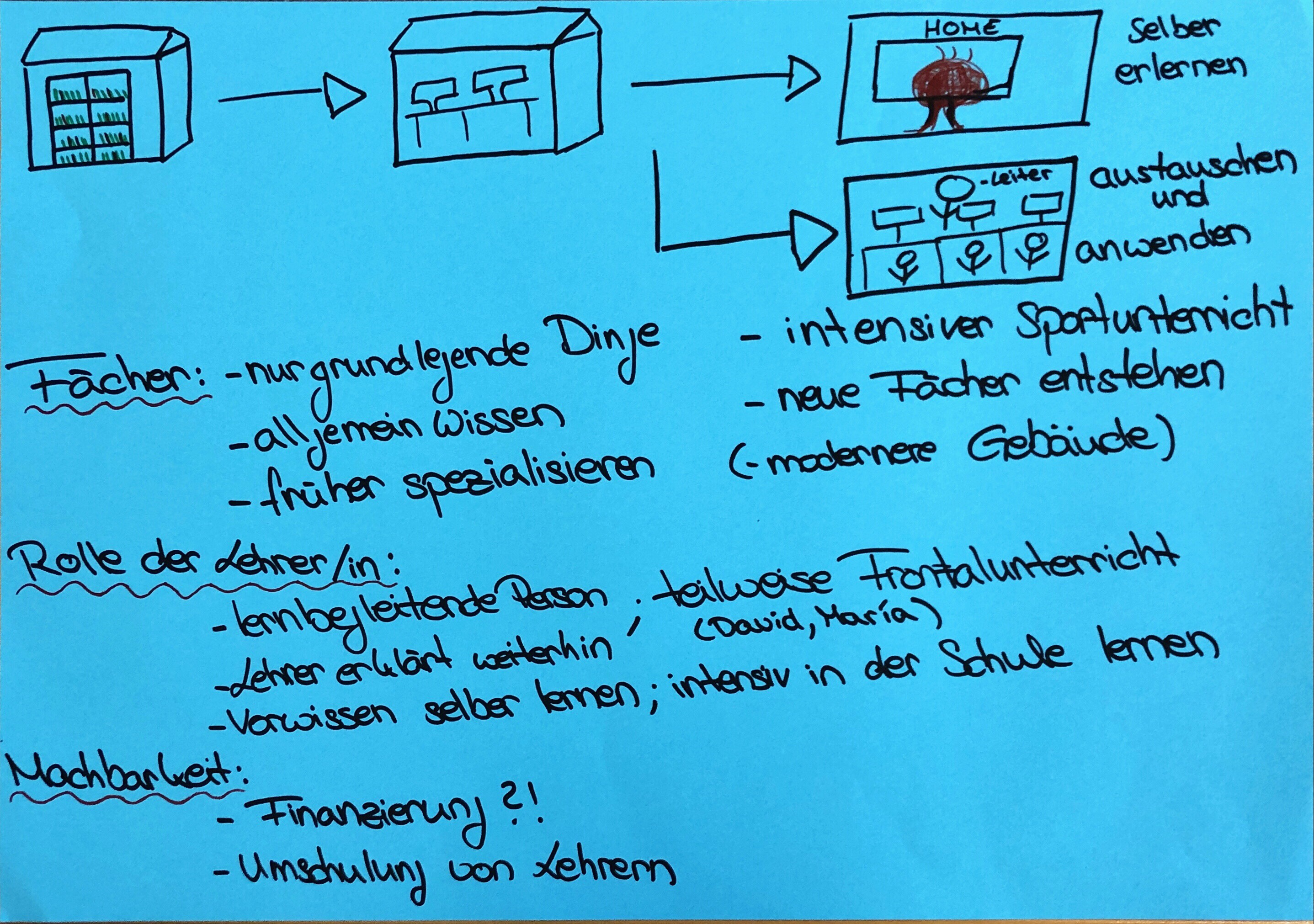

Basisunterricht + Zeit für Spezialisierung

Basisunterricht + Zeit für Spezialisierung