Baden-Württemberg kehrt als letztes Bundesland der alten Bundesländer zum G9 zurück. Und hätte von den Erfahrungen der anderen Bundesländer lernen können. Abgeschaut hat man sich die Stärkung der Medienbildung und die stärkere Profilierung im Bereich der Naturwissenschaften mit dem Fach Naturwissenschaft-Informatik-Technik (NIT).

Und sonst so? „Innovationselemente“ werden die Reformideen genannt. Hier ein bisschen Stärkung der Grundlagenfächer, da ein Sprinkler Demokratiebildung, ein bisschen Mentoring, eine ganze Stunde mehr Berufsorientierung in 9 Jahren.

Rettungsringe gegen den Untergang

Um es klar zu sagen: Das sind Innovations-Elementarteilchen, wenn nicht sogar eher Rettungsringe eines Systems, das nicht mehr weiß, wie es den gesellschaftlichen Entwicklungen angemessen begegnen kann. Offene Prüfungsformen stehen unter KI-Druck, geschlossene Prüfungsformen verlieren zunehmend an Relevanz. Jedes Material, im traditionellen Unterricht ausgeteilt und bearbeitet, kann in Sekunden zusammengefasst und weiterverarbeitet werden.

Wir stehen vor der großen Aufgabe, die Demokratie entweder zukunftsfähig zu machen oder ihr beim Untergang zuzuschauen. Wie gelähmt scheint die öffentliche Diskussion zu diesem Thema, und dennoch hat Schule die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu befähigen, aus diesem Zustand auszubrechen, zu gestalten, zu wirken. Etwas Klassenrat in den Klassen 5/6 oder ein Projektkurs Demokratie in Klasse 11 (also frühestens in 5,5 Jahren) scheinen da keine ernstzunehmenden Antworten zu sein.

Innovationskongress G9 (neu) als Leuchtturm

Da schien es angemessen, einen Kongress zur Zukunft des G9 (und des Abiturs) zu gestalten, der vor allem das Ziel hatte, Schulleitungen Mut zu machen. Organisiert hatte ihn die „Initiative Flexible Oberstufe“ unter der Leitung von Friedemann Stöffler, gefördert von Robert-Bosch-Stiftung und Heinrich Schmid, einem Unternehmer, der die Nöte des Bildungssystems sieht und seinerseits viele Initiativen gestartet hat, unter anderem seit Neuestem eine eigene Berufsschule. Zu Beginn durfte ich mit Prof’in Anne Sliwka von der Uni Heidelberg diskutieren, wie zukunftsfähige Prüfungsformate aussehen könnten. Sie brachte dabei verschiedene internationale Beispiele innovativer Schulen an, z. B. eine Prüfung mit der Mischung Grundlagenwissen, Anwendung und offener Teil mit KI-Unterstützung. Ich brachte die Perspektive einer Marchtaler-Plan-Schule ein, die mit den Elementen Morgenkreis, Freie Stillarbeit und Vernetzter Unterricht (mit Projektorientierung und Deeper Learning) schon stark auf die Entwicklung der Eigenverantwortung, das Setzen eigener Schwerpunkte und die Teamarbeit setzt.

Schulleitungen als Visionäre und Regelbrecher?

Interessant war die im Vorfeld veröffentlichte Cornelsen-Schulleitungsstudie, in der sich fast 70% der Schulleitungen als Regelbrecher sehen, die zum Wohle der Schülerinnen und Schüler manchmal die Regeln brechen. Betrachte ich die Diskussionen auf Schulleitungsforen, muss ich darüber schmunzeln. Der Regelbruch besteht dann wohl zum Teil auch in der leicht verspäteten Abgabe der Schulstatistik. Aber Inspiration zu Größerem gab es auf dem Innovationskongress genug.

Regierung – Kultusverwaltung – Praxis

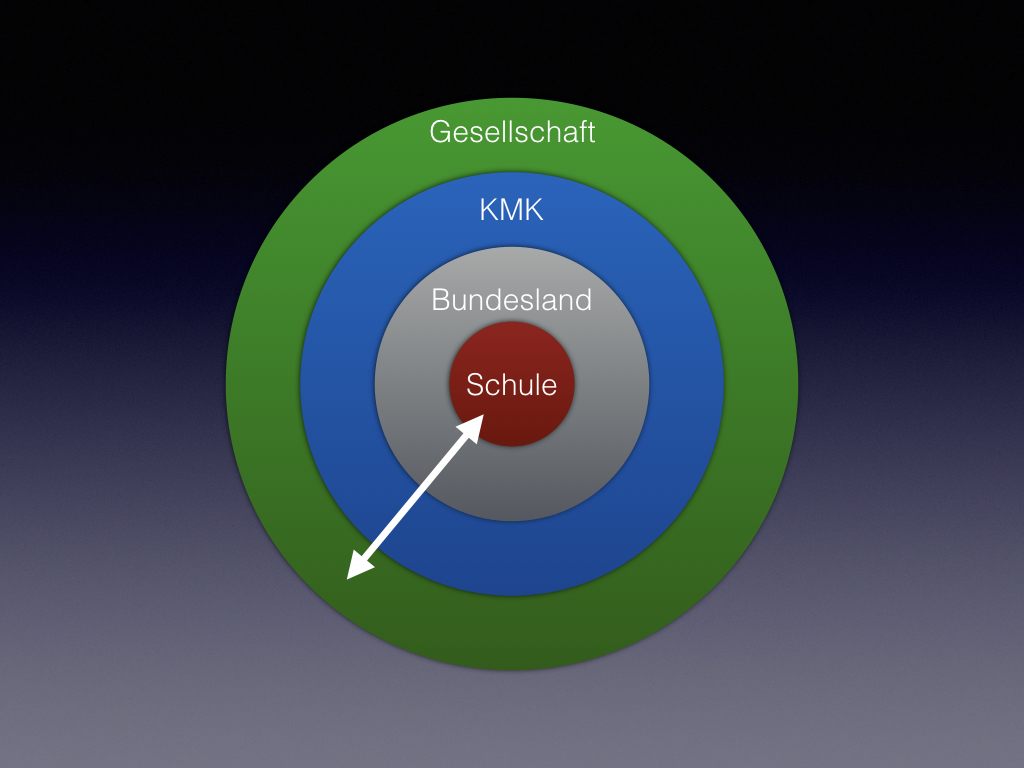

Am spannendsten war die Auseinandersetzung in den Workshops, unter anderem zwischen Vertretern der Regierungspolitik, dem Kultusministerium und den Schulleitungen in der Praxis. Hier wurde vor allem deutlich, dass die Kultusbürokratie auf Standards und Vergleichbarkeit mit den anderen Bundesländern drängt, und auf dieser Basis Schulen am liebsten klare Vorgaben machen würde. Auch die Direktorenvereinigungen bliesen in dieses Horn: Die Stundentafel solle bitte für alle Gymnasien einheitlich gestaltet sein, allerdings die Poolstunden flexibler einsetzbar sein. In der Praxis kam von Seiten der Kultusverwaltung als Ergebnis eine sehr einengende Vorgabe, die aber laut Regierung nicht den politischen Vorgaben entspricht. Hochranginge Politiker von Grünen und CDU verwiesen also darauf, dass die Schulen den Mut haben dürfen, etwas auszuprobieren, und sich im Zweifel auf sie persönlich zu berufen. Das fühlt sich mindestens schräg an: Die Kultusverwaltung hat ein Eigenleben, das die Regierung nicht steuern kann.

Stundentafelöffnungsverordnung – ein deutsches Zauberwort

Das Zauberwort der Stunde im G9 in Baden-Württemberg heißt dann auch Stundentafelöffnungsverordnung. Diese soll den Schulen die Spielräume geben, die sie brauchen, um innovative pädagogische Konzepte umzusetzen. Es dürfen zusätzliche Stunden für Fächer eingesetzt werden, Stunden weggelassen werden, in andere Stufen verschoben werden, zusammengelegt werden uvm.

Mehr Mut: Freiräume werden oft nicht genutzt

Zieht man in Betracht, wie wenig Spielräume genutzt werden, die es bereits jetzt im System gibt, kann einem das zunächst keinen Mut machen. Auch das Beispiel Südtirols, das ich in diesem Blog bereits beschrieben habe, geht in eine ähnliche Richtung. Und dennoch: Je mehr Schulen Wege beschreiten wie die Alemannenschule Wutöschingen, die nicht nur die Art zu Lernen umgekrempelt, sondern die Lehrerarbeitszeit gleich mit reformiert hat, und zwar innerhalb des staatlichen Systems. Packen wir’s an – an möglichst vielen Gymnasien im Land. Die können jetzt zeigen, dass sie mehr können als bewahren.