Hannover, 4.-5. September 2023. Die Sonne scheint, die Halle des HCC ist gut gefüllt mit Ständen wie bei der Didacta oder der Learntec (etwas ausgewählter allerdings). Außen herum sind aufblasbare Boxen für die Workshops (die mit ihrer Ausleuchtung ein wenig an die Allianz-Arena erinnern), es gibt Ohrhörer, Sender und Empfänger für die lauten Bereiche, um für die Inhalte dem Messetrubel zu entkommen. Laut Veranstalter sollten sich hier 1000 Menschen begegnen.

Was fällt auf? Es sind viele Trägervertretungen unterwegs, zudem Menschen mit internationalem Hintergrund, die das Interesse haben, etwas für das deutsche Schulsystem zu tun, vielleicht: etwas zurückzugeben. Die Stimmung ist wohlwollend, konstruktiv, und man kann bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Workshops mehr Wissen und Fähigkeiten voraussetzen.

KI überall

Wo man auch hinschaut: Das Thema Künstliche Intelligenz spielt fast überall eine Rolle:

- KI in der beruflichen Bildung

- Wie werden SuS KI-kompetent?

- KI-Werkstatt

- KI im Gesellschaftsunterricht

- Deutsche Bildungslandschaft: Von Standardisierung bis KI

- KI – was nun passieren muss

- Kann KI den Planeten retten? BNE mit dem KI-Campus

- Alternative, digitale Prüfungen mit KI

- usw.

Wieder einmal wird die Revolution von Schule ausgerufen, könnte man meinen. Aber dem ist nicht so. Alle beäugen neugierig, wissen noch nicht so recht, tasten sich heran. Informatiker, die an Schulen arbeiten, erzählen beim Tagungsfest am Abend inoffiziell, dass sie bleich wurden, als sie zum ersten Mal ChatGPT nutzten, und danach hätten sie 3 Tage nichts anderes gemacht als mit Prompts zu versuchen, die Fähigkeiten dieser KI auszutesten. Mich beunruhigt es, oder zumindest beschäftigt es mich, wenn selbst ausgewiesene Experten feststellen, dass sie mit der Entwicklung nicht Schritt halten können.

Need for speed?

Wie soll Schule da mithalten? Muss sie das überhaupt? Antworten liefern vielleicht Strukturen wie die Erfahrungen von Thomas Lange aus 30 Jahren in England, wo er als Head of Digital zahlreiche Schulen durch die englischen Digitalpakt-Verfahren gelotst hat. Seine Pedtech-Map, inklusive Analyse der nächsten ToDos, mag Schulen vielleicht ein wenig bei der Gestaltung der Hardware und beim Fitmachen der Kollegien für die technischen Erfordernisse helfen.

Dazu kommen noch Schulentwicklungsstrukturen, die die Offenheit besitzen, neue Entwicklungen konstruktiv aufzugreifen und positiv anzugehen. Oder, um es in den Worten der Engländer zu sagen:

Experience is what you get when you don‘t get what you want.

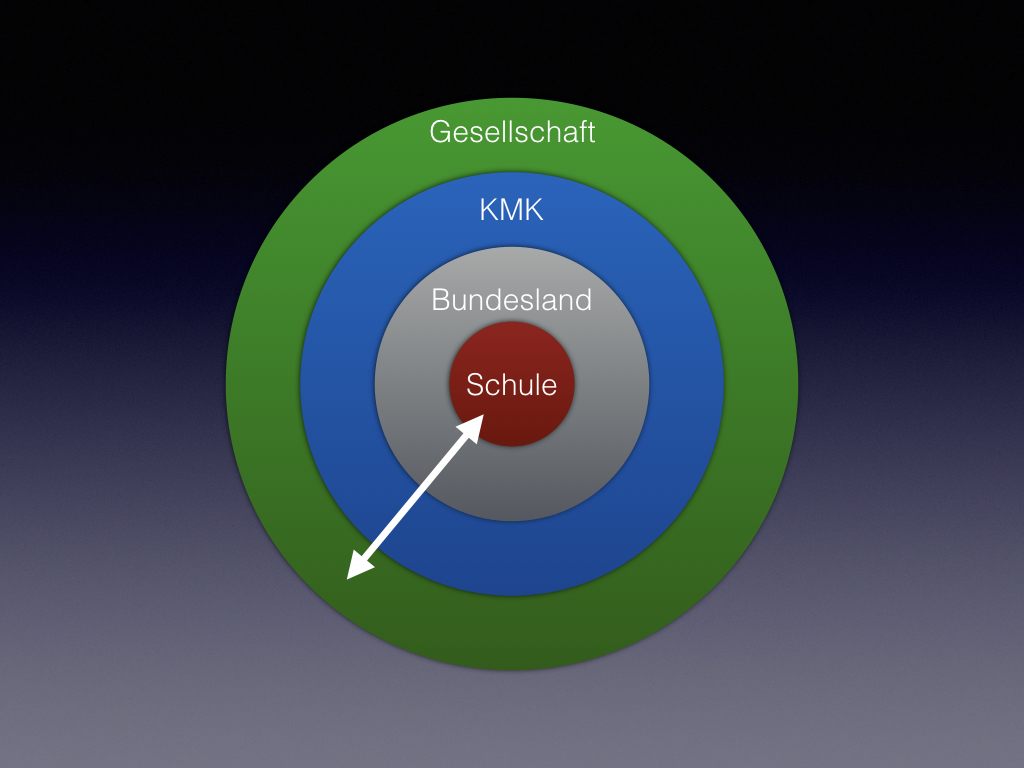

Die Workshops zu agiler Unterrichtsentwicklung (z. B. von Niels Winkelmann oder Ruth Stocker) waren sehr gut besucht. Mein eigener Beitrag bestand darin, Elemente „brauchbarer Illegalität“ beim Handeln auf Schulebene herauszuarbeiten, um bei (zu) langsamer Kultusverwaltung als Schule trotzdem den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden zu können, durch die Ausweitung der Grauzone und das Austesten kreativer Lösungen.

Unternehmen sind weiter

Wenig überraschend sind Unternehmen in der Nutzung adaptiver Lernsysteme weiter als die Schulen. Sicher stellen diese nicht die Revolution von Schule dar, aber sie versetzen vielleicht Lehrkräfte in die Lage, die wirklich wichtigen Aufgaben von Schule stärker in den Blick zu nehmen, weil diese nicht mehr endlos Zeit für die Korrektur und Begleitung des Aufbaus von Basiswissen und Basiskompetenzen benötigen. Ein spannendes System ist dabei „Area 9 Lyceum“, ein System, dem für den schulischen Einsatz noch der Content fehlt. Die Zusammenarbeit zwischen innovativer Tech-Branche und den traditionellen Content-Lieferanten (auch im Sinne von didaktisch gut aufbereitetem Material) scheitert oft noch. Dieses System basiert prinzipiell auf Fadels „Vier Dimensionen der Bildung“. Fadel sitzt auch selbst im Advisory Board. Wenn ich das richtig verstanden habe, gelingt es dem Algorithmus (eine Form der gezielt begrenzten KI für bessere Ergebnisse), Lernpfade zu verknüpfen, was gegenüber anderen adaptiven Lernsystemen (zum Beispiel im Bereich Mathematik), die hauptsächlich einen linearen Lernweg verfolgten, ein Durchbruch sei.

Wer ist mutig?

Manchmal möchte ich wissen, was möglich wäre, wenn ein technisches System zum adaptiven Lernen sich durchsetzte, die Verlage mit ihrem guten Content andocken könnten, Schulen vom Ballast der Vermittlung und Testung von Basiswissen vielleicht nicht ganz befreit würden, aber dennoch etwas entlastet. Und dann könnten Lehrkräfte auf dieser Basis mit Schülerinnen und Schülern spannende, kreative Projekte angehen, die die 21st century skills fördern, sie könnten Erlebnisse schaffen, Orientierung geben, begleiten, Lust machen auf Lernen, und so viel mehr von dem, für das wir Lehrkräfte geworden sind. Mit, aber auch ohne Technik. Weil es um die Menschen geht.

Was bleibt also?

Ja, was bleibt also von dieser Tagung Mobile Schule 2023? Ein fantastisches, zugewandtes Orga-Team, das alle Voraussetzungen dafür schafft, dass sich Menschen aus Kultusverwaltungen, Tech-Branche, Verlagen, Wissenschaft und Praxis begegnen können. Die Hoffnung, dass es in diesem Land ausreichend Menschen gibt, die nicht erstarren, wenn neue Entwicklungen wahrgenommen und gestaltet werden wollen. Die Gewissheit, dass sich Schule (in Deutschland) nur sehr langsam bewegen wird, aber dass es schon jetzt ausreichend Mutige gibt, die losgelaufen sind. Das gibt mir Kraft.

(Kleine Anekdote am Rande: Auf dem Rückweg des Empfangs am Vorabend zur Tagung kamen wir an diesem „abgestürzten“ Werbeschild vorbei, Bios-Version 1997-2000)